特长生加分方案加重学习负担 社会该怎样疼我们的孩子

- 发布时间:2015-05-12 | 作者:admin | 来源:未知 | 浏览:次

某晚报上刊登了某中学招生方案出台的消息,当我读完整篇新闻后,为那些还在小学里的孩子们扼腕叹息。之所以这样说,是新闻的主体部分的特长生加分说明确实是我大开眼界。

这所学校的招生方案里的加分项基本囊括了社会上健美操、舞蹈、器乐等各类办班的培训项目,还有科技小论文、剑桥少儿英语、少儿NIT等等等,笔者思考,既然学校这样规定了,肯定有规定的合理性,我之所以要扼腕,是感到这里确实有些不好理解的地方。想问三个问题:

第一,有了这些就是特长生,其政策导向是什么?

是不是有引导家长让孩子去上各种辅导班的倾向呢?因为这些“特长”条件里的项目在小学里没有专业指导学习,有的考试也不是国家教育部规定的考试,比如剑桥少儿英语,仅仅是考试中心引进的一种测试,2007年5月,教育部明文通知禁止公共英语等级考试面向义务教育阶段学生,现在却成了九年义务教育入学的加分项,实在是让人费解。

第二,这样的招生政策是不是将会加重小学生的课业负担?

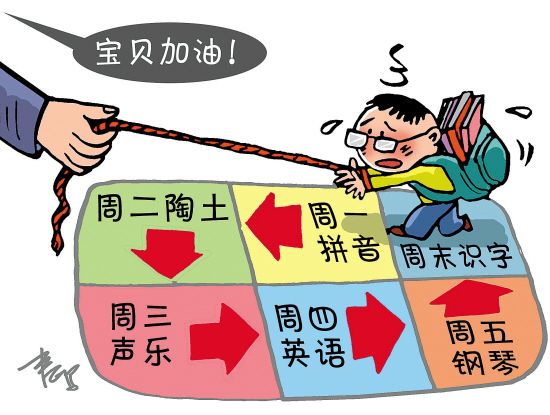

本来小孩子的负担够重的了,双休日做什么?看这样的政策,我们还用问么?家长都要把孩子赶进各种各样的辅导班,要不,孩子是不是就输在了起跑线上了呢?我们这个起跑线是不是设置的有问题呢?双休日,在小巷里、操场上还能看到嬉闹的我们的明天吗?

第三,这样的政策里有没有不该有的经济利益?

比如,该晚报在新闻的最后、最不起眼的地方点到:该报的优秀小记者也是特长生!成为优秀小记者的前提是什么?是小记者,成为小记者的前提是什么?是不是和报刊发行有一定的联系?这也是特长生的条件?

也许笔者想的是多余的,但当我们看到不堪重负的孩子时,我们真的很心疼!老师说,没办法,我们也不想这么做;学校说,没办法,我们不得已;家长说,没办法,不学怎么办?将来升学管用啊!

夜色里,家长在学校门口焦急望着孩子教室里的灯光时,都在恨恨的说:“要把孩子给累死啊!”是啊,谁的孩子谁不疼呢?

作为社会,该怎么疼我们的孩子呢?

相关内容

- 网站地图 | 合作伙伴 | 法律声明 | 联系我们 | 帮助中心 | 友情链接

- Copyright © 2014-2019 武汉八窗教育科技有限公司 All Rights Reserved 鄂ICP备18028350号-2