一周看点:厦大诱奸门引公愤 15个低就业率专业

- 发布时间:2014-10-20 | 作者:学究 | 来源:嗲学网 | 浏览:次

看点一:厦大诱奸门引公愤

2014年7月10日,一篇称厦大人文学院历史系考古专业博导吴春明长期猥亵诱奸女学生的博文在网上疯转。被指长期猥亵诱奸多名女学生,甚至有女学生因此割腕。

2014年7月12日,厦门大学就厦大教授被指诱奸多名女生发表声明,表示收到有关历史系吴春明教授师德师风问题的匿名举报,学校在接到举报材料后立即成立专门工作组,根据学校有关规定展开调查。

2014年7月14日,厦大一位不愿意透露姓名的老师告诉向媒体透露,厦大老师们传言,“从学生在网上发的第一封信,学校就很紧张,找了吴春明,问他给学生承诺什么没实现”,然而吴春明“连睡几个都没搞清楚”,他自己也“承认了和女生开房的发票在国家课题里报销”。

2014年10月13日,当事女生首次接受采访,称曾与其三次开房,向学院反映之后,学院牺牲学生的利益去保全吴,而这种默认的态度导致吴春明有恃无恐,在办公室肆无忌惮。“他之前在办公室的时候,曾经拿出来过安全套,希望我和他在办公室发生性关系”。此外,从未公开身份第三名受害者也公布了一系列重磅证据,吴春明与学生的聊天记录,短信来往直指吴春明性骚扰。

2014年10月14日晚,厦大通过官方微博公布了调查结果:查明“吴春明与一名女研究生多次发生不正当性关系,并对另一名女研究生有性骚扰行为”,决定“开除党籍、撤销其教师资格”。

观点:“厦大诱奸门”引发负面舆情——谁来保护女大学生青春不碎?“白天教授,晚上禽兽!”“这样的人还配当老师吗?”痛骂之余,也有人开始反思,到底是什么让少数高校教师向学生伸出了“咸猪手”?“除了归咎于某些人道德低下的劣根性外,主要原因还在于,我们目前尚无明确制裁校园‘性骚扰’行为的法律规范。”网民“正风青杨”给出了一种答案。中青舆情监测室随机抽样2000条网民观点显示,27.1%网民认为,对此类事件的惩处不力,是导致该类事件频频发生的主因。

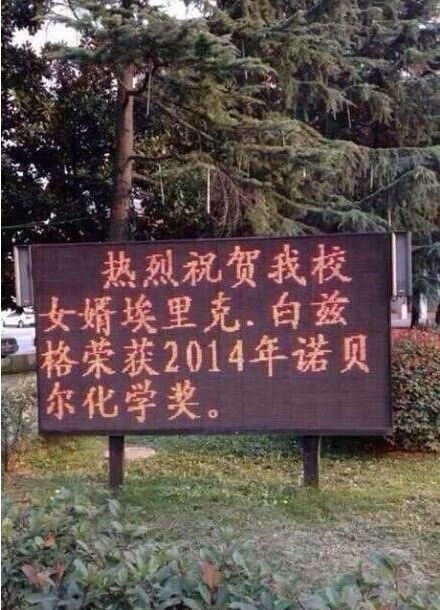

看点二:祝贺校婿得诺奖

蚌埠某中学公告牌

埃里克·白兹格1960年出生于美国安娜堡,毕业于康奈尔大学,后在贝尔实验室工作。他的主要贡献是研发了用于分子生物学、神经科学的光学成像工具。因为在超分辨率荧光显微技术领域取得的成就,10月8日,埃里克·白兹格获得2014年诺贝尔化学奖。而他的夫人吉娜,就是蚌埠人,毕业于蚌埠市第一中学。为此,蚌埠某中学还通过该校电子屏,打出了“热烈祝贺我校女婿埃里克?白兹格荣获2014年诺贝尔化学奖”的字样。

观点:国人好“攀”,近些年来,为了那些“XX故里”,早已争得面红耳赤、各不相让;如今,遇上了一个“诺奖女婿”,新闻中,岂止是“我校女婿”,诸如“蚌埠女婿”、“安徽女婿”甚至“中国女婿”的报道字眼,也是层层升级、频频入眼。让人疑惑的是,一片“女婿争夺战”的虚热之后,在那诺奖洋得主的本人眼里,他到底又认可了多少“虚拟丈人”们的美意呢?

看点三:三年600公里长跑

10月14日上午,成都七中万达学校操场上,4000余名师生、家长一同完成了千米长跑。与平日的大课间不同,这次长跑是学校在全川首创“三年600公里”体育教育改革的启动仪式。成都七中规定:从2014年入校新生开始,每一届学生都需要在三年中完成600公里跑步目标,跑完才能拿到毕业证。

观点:三年600公里能跑出健壮的体魄,进而能养成不锻炼就难受的习惯,终生受用。三年600公里能跑出刚强的意志,进而有可能形成不轻言弃的品质,终生受益。三年600公里能跑出全面的素质,进而能理顺德智体的顺序,举足轻重。成都七中万达的学生幸遇陈刚这样的好校长,我真心希望成都七中万达学校能够将“三年600公里”坚持到底,更期待有更多的学校,加入到这样的长跑中来。

看点四:女子虐打女童近5分钟

连扇耳光、木棍抽打、用脚踩头……你能想象这是对一位三四岁的女童下的狠手吗?10月17日,这段长达5分钟的施暴视频在网上热传,仅一家视频网站,就已被点播400多万次,留言近万条。

视频中的施暴者是位中年女子,施暴过程始终伴随着谩骂声。女童的哭声和求饶声唤起了万千网友的同情,有人直呼“看不下去”,而也有网友流着泪反复看了这段视频,并记录下女子的暴行:“木棍抽了87下、踢了14脚、扇了8巴掌……”

观点:正因为施暴者的残忍至极,才让我们不禁反问:“这是亲妈嘛?!”对于这样的父母,只能用法律让其得到应有的惩罚!

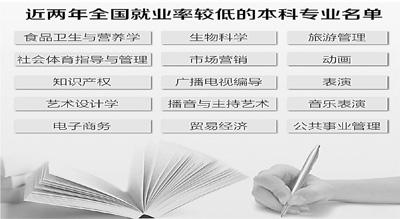

看点五:15个低就业率专业

教育部10月13日公布近两年就业率较低的本科专业名单,动画、表演、食品卫生与营养学、生物科学、旅游管理等15个近年来被考生和家长视为“香饽饽”的“高大上”专业,都上了榜单。

从教育部获悉:共有61所高校在一年内申报设立7个以上新专业,更令人瞠目结舌的是,黑龙江科技大学竟然一下子申报在2015年新设立56个本科专业,江苏第二师范学院、合肥工业大学、合肥学院等7所高校,也都申请在2015年新设立10个以上的新本科专业。

每一个新专业的设立,都不是一件小事。对于高校来说,设立新的专业,意味着要有师资、教学场地、教学设施等多方面的配套资源。但在一年的时间内,有如此多的高校申请10个以上新专业,不禁让人怀疑,这些学校是否有相应的能力。

观点:这无疑是对学生的负责。大学不是职业培训所,大学要为社会培养各个方面的人才,保証社会科学文化的全面均衡发展,因此,某些“冷门”专业,不能一味与市场接轨,否则有可能后继无人。对大多数学生来说,就读专业虽然跟兴趣有关,但主要还是为了自己今后的就业,无论如何,生存总是第一位的。因此,学校在专业设置上,也应该充分考虑学生的就业需求。

相关内容

- 网站地图 | 合作伙伴 | 法律声明 | 联系我们 | 帮助中心 | 友情链接

- Copyright © 2014-2019 武汉八窗教育科技有限公司 All Rights Reserved 鄂ICP备18028350号-2